有給休暇取得のススメ

働き方改革の概要

平成31年4月1日、働き方改革関連法が施行されました。

この改革の1つの目玉が有給休暇取得の義務化です。

付与日数が10日以上/年の労働者には最低5日/年は有給休暇を取得させることが企業に義務付けられました。

なぜ改革が必要だったのか簡単に触れておくと日本は少子高齢化により生産年齢人口(15歳以上~65歳未満)が減少し続けています。

そのため、1人当たりの生産性を向上させる必要があります。

生産性の向上を図るために必要不可欠であると考えられているのがワークライフバランス(仕事と生活の調和)の実現です。

長時間労働の抑制や有給休暇の取得によって、労働者には心身の健康維持や増進、家族との時間を過ごすなど無理のない職業生活を送ってもらう。

その結果、生産性が向上して企業の業績もアップする。

こうしたWIN-WINの関係性を築くために働き方改革が必要とされたのです。

有給休暇が付与される条件

まずは、自分が有給休暇を貰えるかどうかを確認してみましょう。

有給休暇が付与されるには下の2つの条件を満たす必要があります。

- 6か月以上継続雇用されている

- 付与日前の1年間の出勤率が8割以上

_

出勤率が8割というのは、土日休みの正社員であれば週5日のうち4日出勤していれば条件を満たすことになります。

また、一月に10日働いているパートの場合であれば8日以上出勤すれば条件を満たします。(遅刻や早退も出勤扱いです。)

*休みのうち、産前産後休業、育児休業、介護休業、業務災害のため欠勤した日、有給休暇取得日については全て出勤したものとして扱われます。

以上の条件を満たしていれば、パート、アルバイトであっても有給休暇は付与されます。

付与日数について

入社して半年が経つと有給休暇は付与され、以後1年ごとに付与されます。

例えば4月1日入社の場合は10月1日に付与され、その後毎年10月1日に付与されます。

では、何日の有給休暇が付与されるのでしょうか?

正社員のようにフルタイムで働く人とパート、アルバイト(以下、短時間労働者)のような短時間勤務の方では日数が異なります。

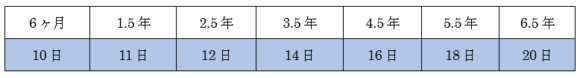

通常付与(フルタイムで働く労働者の場合)

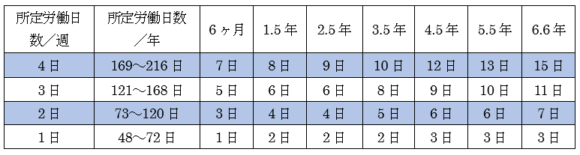

比例付与(短時間労働者の場合)

*所定労働日数/年は、シフト制などで週の労働日数がハッキリしていない場合に用います。

ここで勘違いしないでいただきたいのが必ずしも正社員は通常付与、短時間労働者は比例付与にならないということです。

短時間労働者が通常付与される条件としては以下の3つがあります。

①週の所定労働時間が30時間以上

②週の所定労働日数が5日以上

③年間の所定労働日数が217日以上

いずれか1つに該当すれば通常付与、すなわち正社員と同様の日数が付与されます。

では、入社日以降に労働条件が変更された場合はどうなるでしょうか?

例えば、週3日のアルバイト(比例付与の対象者)で入社して1年後に正社員として登用された場合で見てみましょう。

この場合、入社から6ヶ月後の付与日数は5日ですが、1.5年後の付与日数は正社員(通常付与)として11日になります。

雇用されている期間は原則として通算されますのでアルバイトの期間も含めて判断します。

また、付与日時点での労働条件によって通常付与か比例付与か判断されますので、付与日の前日まで週1日のアルバイトであっても付与日の時点で週5日働くように労働条件が変更されていれば通常付与となります。

逆に付与日の前日まで正社員だったのに付与日に短時間労働者になった場合は、比例付与の日数しか貰えません。

*有給休暇の時効は付与されてから2年間です。2年を超えてしまうと使用しなかった分は消滅します。

有給休暇はいつでも自由に使えるのか?

原則として有給休暇は労働者の請求した日に自由に取得できます。

また、取得するための理由も制限されません。

しかし例外があります。

有給休暇は、労働義務を免除してもらうための制度です。

そのため、もともと労働義務のない日には取得することができません。

例えば、月、水、金の週3日のパートで働いていた場合、その他の曜日はもともと労働義務がありませんので火、木、土、日には有給休暇の取得はできません。

また、産後休業や育児休業、介護休業をしている間も有給休暇の取得はできません。

これらの休業は、労働義務の免除が法律で定められているためです。

ちなみに、産前休業は有給休暇の取得が可能です。

有給休暇の取得理由に関しては、レジャーのため、病気療養のため、平日に金融機関や役所に行くため等々いずれも正当な理由となります。

では、取得が認められない不当な理由とは何でしょうか?

職場の同僚と結託して同じ日、期間に一斉に取得することにより企業を困らせる目的で取得するような場合が該当します。

有給休暇の名を借りて職場放棄するような場合には取得が認められません。

有給休暇取得時の賃金はいくら?

正社員の方は欠勤日に有給休暇をあてがえば月給が減らずに済みます。

しかし、短時間労働者の場合は少し話が複雑になります。

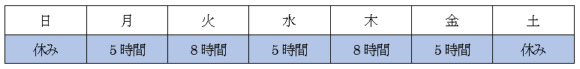

下表のようなシフトで働いている短時間労働者がいたとします。

このように月、水、金は5時間、火、木は8時間と曜日によって労働時間が違う場合は有給休暇はいつ取得するのが得でしょうか?

察しの通り、火、木に休んだ方が8時間の労働が免除されるため得といえます。

では、賃金の面はどうでしょうか?

月、水、金は5時間分、火、木は8時間分の賃金が支払われるから火、木がやはりお得!

…残念ながらそうとは限りません。

有給休暇を取得した場合の賃金支払い方法は以下のように3通りあり、どの方法で支払われるかは企業の就業規則等で定められています。

①通常の賃金

②平均賃金

③標準報酬月額の30分の1

①の通常の賃金で支払うと定められている場合は火、木に有給休暇を取得すれば8時間分の賃金が支払われ、月、水、金であれば5時間分の賃金が支払われます。

②の平均賃金で支払われる場合は何曜日に有給休暇を取得したとしても同額が支払われるため曜日による損得が発生しません。

③の標準報酬月額とは、健康保険に加入している方の保険料を算定するための基準となる金額のことを指します。

短時間労働者は健康保険に加入せず扶養の範囲内で働いている方も多いため③は一般的な支払い方法ではありません。

日によって労働時間が異なる場合は②が一般的ではないかと思われます。

有給休暇の買取について

有給休暇を取得して休むよりも買い取ってもらって賃金を増やしたい。

そう思われる方がいらっしゃるのではないでしょうか?

有給休暇の買取は原則として禁止されています。

それは、休息をとるための休暇という趣旨に反するためです。

しかし、原則には例外が付き物で買取可能な場合もあります。

先に述べたように付与日数は労働基準法で定められていますが労働基準法上の日数+αを付与している企業が少なからず存在します。

この場合、+αの分に関しては買取を行っても違法にはなりません。

または、時効で消滅してしまう分や退職前に消化しきれない分を買い取ってもらうことも違法にはなりません。

ただし、これらに該当しても企業には買取る義務はありません。

あくまで企業が承諾すれば買い取ってもらえるということになります。

SK社会保険労務士・行政書士事務所 代表

佐川 慎一

大手金融機関を退職後、約10年障碍者福祉に携わる。

公的扶助、社会保険といった社会保障に精通したいと考え社会保険労務士となる。

介護業界での経験を活かし、介護事業所が抱える労働関連の諸問題にきめ細やかに対応。

また、個人に対しても労働問題、失業、出産、育児、健康保険、年金、介護保険など幅広く対応している。

加えて、行政書士として相続や成年後見の相談にも応じている。

スペシャリストを目指すことが主流の中、あえてジェネラリストを目指し活躍中。

※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。

※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。