住民税を滞納したらどうなる?差し押さえにならない方法

会社に勤務している場合は住民税を個人的に納付することもありません。

しかしながら、給与以外の所得があって確定申告をしている場合や、個人事業主・自営業者の場合は、指定の期日までに納付しないと住民税を滞納してしまうことになります。

「ちょっとくらい遅れたって・・・」

そんな風に簡単に考えている人も少なくないでしょう。

しかし、住民税を滞納したままだと、最終的には大変な思いをすることになりかねません。

今回は住民税を滞納したらどうなるのか、差し押さえ等のペナルティがあるのか、社会生活に何か影響が出てくるのかについて説明します。

この記事はこんな人におすすめ

- 住民税の滞納が心配だ

- 住民税を滞納したら、どうなるのかを知りたい

- どんなものが差し押さえの対象になる丘を知りたい

- 住民税を滞納したままで、引っ越しするとどうなるの?

- 差し押さえ以外の影響を知りたい

住民税を滞納したらどうなる?

まず最初に理解しておいてもらいたいのは、住民税の支払いを放っておいても、支払い義務から解放されることはありません。

滞納し続けると、何らかの形で支払いが求められます。

その何らかの形というのが公的差し押さえです。

滞納している人が所有する動産や不動産が差し押さえられ、それが滞納している住民税の支払いに充てられます。

放っておけば逃れられると思っている人もいるかもしれませんが、その考えは大きな勘違いなのです。

しかし、滞納したからといって、市具に公的差し押さえが実行されるわけではありません。

よって、最終的手段である公的差し押さえが実行される前に、滞納分を完納することをおすすめします。

そこでまずは住民税を滞納するとどうるのか、順を追って、時系列で見ていくことにしましょう。

住民税を滞納すると督促状が届く

住民税は1月から12月までの所得に応じて算出され、翌年の6月から納付受付が開始されます。

一括で支払う場合は6月末まで、分割(4回分割のみ)で支払う場合も、第1期が6月末までが納付期限となっているので、一括払いでも分割払いでも、とりあえず6月末までには既定の額を納める必要があるのです。

ぼんやりしていて6月に納付するのを忘れていた人でも、7月に入ってからすぐに納めるなら督促状は送付されません。

ただし、後日、滞納期間から計算された延滞金納付書が届くので注意してください。

しかし、納期限を20日ほど過ぎても納付しないでいると、7月末~8月初に督促状が市区町村の納税課から郵送されることになります。

督促状とは、下記のような内容が記載された文書です。

- 住民税納付のお願い

- 住民税の滞納額と延滞額

- 納付期限

督促状には納付書が同封されているので、それを使って銀行やコンビニで支払いうことも可能です。

できれば、この時点で完納するのが好ましいでしょう。

財産調査予告書が送付

督促状が郵送されても住民税を納めないでいると、次は「財産調査予告書(催告書)」が送付される段階に進みます。

この財産調査予告書には「○月○日までに住民税を納付しない場合は、財産調査を実施する」ことが記載されており、個人が所有する下記の動産や不動産の調査が実施されます。

|

|

また、この催告書には、指定期日までに完納されない場合、公的差し押さえを実行する旨の文書が必ず記載されています。

つまり、この催告書に記載された期日を過ぎれば、公的差し押さえの準備に入りますよといった意味合いを持つ点で、最初の督促状よりも深刻度が増した文書というわけです。

住民税の滞納は勤務先の会社にばれる

今挙げたように、調査される財産には、給与も含まれます。

ここで注意して欲しいのは、住民税を滞納していることが、勤務先にバレてしまう点です。

自治体の職員は、滞納者の勤務先に滞納の旨を通知して、給与の支払い状況を調査するので、住民税滞納の事実が勤務先の会社にバレてしまいます。

差し押さえが実施されると、会社が滞納者の口座に給与を振り込むよりも前に、自治体が住民税の返済金(所定の計算法によって算出された生活費を除いた金額)を回収されてしまうでしょう。

しかし、会社へ給与調査が入るのは、勤務先以外に確定申告しなければならない収入がある場合だけです。

会社の給所得に対する住民税は、会社が支払うので、まず未納となることは考えられません。

調査が入るのは副業による収入がある人だけです。

よって、この会社への給与調査で心配しければならないのは、副業していることがバレてしまうということにつきます。

近年は副業を解禁している企業も増えてきたようですが、それでも快く思われないケースは少なくありません。

その点はよく理解しておくようにしてください。

長引くと自宅訪問?

催告書が送られてきても無視を続けると、役場から住民税の滞納分の支払いを催促する電話がかかってきます。

その電話も無視すると、実際に職員が自宅まで訪問してくることもあります。

それでも滞納を続けると、いよいよ差し押さえの段階に入ります。

自宅訪問の有無は自治体によって違いが見られますが、職員による自宅訪問をする自治体も少なくありません。

家族への影響を心配する人は、よく覚えておきましょう。

赤い封筒は差し押さえの予告

財産調査予告書も無視すると、次は「差し押さえ予告書」が送付されます。

自治体によっても異なりますが、差し押さえ予告書は赤い封筒に入っていることが多いですので、「赤紙」と呼ばれることもあるようです。

尚、自治体によっては、督促状や財産調査予告書(催告書)も、赤い封筒に入って届くことがあります。

差し押さえ予告書に記載されているのは、下記の2点です。

- 新たな納付期限日と納付額

- 期限日までに納付できない場合、差し押さえ実行する旨

書面による督促は、「督促状」→「財産調査予告書(催告書)」→「差し押さえ予告書」という流れになっており、差し押さえ予告書は事実上の最後通牒です。

差し押さえ予告書に記されている納付期限までに住民税を納めない場合は、差し押さえが強制的に実行されます。

いつ差し押さえされても、文句は言えないということですね。

できればそうならないように、書面に記載された納付期限までに、完納するようにして欲しいところです。

住民税滞納から差し押さえ実施までの期間

法的には、督促状を受け取って督促状に記載されている期日内に住民税を納付しない場合、いつ差し押さえとなっても不思議ではありません。

督促状を送付するまでの期間が20日、督促状に記載されている新たな納期が10日後とすると、最短で1ヶ月後に差し押さえになる可能性もあります。

とはいえ、現実問題として1~2ヶ月後に財産が差し押さえられることはないでしょう。(何度も滞納を繰り返している等の悪質な場合は除く)

それでは一般的な滞納から、差し押さえまでの日数・月数を紹介していくことにしましょう。

7月末~8月初:督促状が届く

督促状が届くのは、だいたい7月末から8月の頭くらいが一般的です。

圧着式のハガキ、または色の付いた封筒に入って届きます。

尚、督促状が送られてくるのは、は1回だけではありません。

住民税を納入しない限り月に1回程度のペースで、何度も送られてきます。

翌年4~6月:財産調査予告書(催告書)が届く

自治体によって差がありますので、正確にいつまでに届くということは断言できませんが、翌年の住民税の決定通知書が届く頃に、財産調査予告書(催告書)が届くケースが多いようです。

先に説明したように、この催告状には私有財産の調査を実施する旨が記載されています。

地域によっては、翌々年の4月から6月ごろになって、初めて財産調査予告書が届くこともありますが、公的差し押さえの段階に入りますよという、自治体の強い意思表示が示された文章であることは、よく理解しておきましょう。

財産調査予告書の1~2週間後に差し押さえ予告書が届く

財産調査予告書が届いて1~2週間ほど経つと、最後通牒でもある、差し押さえ予告書が郵送されます。

自治体によっては、差押予告書、差押予告通知書といったように、違った記載で送付されますが、内容はどこの自治体も同じです。

督促状や催告書とは明らかに異なる封筒ですので、今まであまり郵便物に注意を払っていなかった人も、「これには何か大変なことが書いてある」と気づくでしょう。

税金を滞納して銀行口座預金を差し押さえられた!取り戻すなら一週間以内!

住民税滞納で逮捕される?

住民税の支払いは、国民に課せられた義務(納税の義務)です。

しかし、住民税の滞納は刑事罰の対象ではないので、犯罪として記録されたり、警察に逮捕されることはありません。

支払わない場合は財産差し押さえとなり、所有する不動産や預金等から延滞金を含めた住民税全額が徴収されるだけです。

もしかして重い罪となり、「警察に逮捕されるのでは?」と心配している人もいるでしょうが、その点に関しては何の心配もないので、安心してください。

支払えない時は窓口や電話で相談しよう

住民税を滞納している場合は、一括払いが基本となりますが、状況によっては分割払いや、減免が認められることがあるので、督促状が送付されるまでに一度、納税課と連絡を取ることをおすすめします。

ここでは公的差し押さえとならないためにも、住民税が支払えない時の対処法について説明していきます。

分納や延納が可能か相談してみる

まずは役所の納税課、もしくは税務課の担当部署を訪れ、納付方法について相談してみるようにしましょう。

分割回数や支払期限は、自治体によってバラつきが見られますが、一般的には下記の条件で分割、延納を認めてもらえます。

- 分割回数:毎月1度の支払いで、12回以内

- 支払金額:12回の分納で完納できる額

基本的には1年以内の完済が条件となります。

これは支払いが1年以上となれば、翌年度の住民税支払いと重複することになり、返済負担が大きくなることを危惧してのことです。

あくまでも話し合いとなるので、これは一般的なケースと考えてもらえばいいのですが、分納や延納を認めてもらうことはできます。

支払う意思はあるけれど、財政的に一括支払いができないことをアピールしてみましょう。

住民税が減額や免除となる場合もある

知らない人も多いかもしれませんが、住民税にはその税負担を減額、または免除してもらえる制度があります。

もちろんこの制度を利用するためには、条件が課されることになりますが、その条件に該当すれば、お住まいの自治体に減免申請することで、この制度を利用することが可能です。

下記いずれかの条件に該当する場合、住民税の支払いや延滞金利息の支払いが減額・免除される可能性があります。

|

しかし、該当するからといって、必ずしも納付が減免されるわけではありません。

減免申請後に自治体の承認を受ける必要があります。

ここで重要なポイントとなってくるのが、申請者の財務状況です。

申請後は自治体による、申請者の収入や資産の状況調査が行われます。

この結果次第では申請が未承認となり、住民税納付の減免を受けることできないのです。

しかし、減免申請ができる条件に該当し、住民税の支払いができないほどの財務状態にある場合は、証人となる可能性は十分にあります。

その場合は、事情を証明する書類を持って納税課に出向きましょう。

弁護士への相談も検討しよう

自治体との交渉で思うような結果を得られないこともあるでしょう。

特に差し押さえが決定した後の交渉では、差し押さえ時期が延長されることはありません。

差し押さえには一時猶予という措置はなく、止めるためには差し押さえの取下げ手続きを行うしかないからです。

そこで困ったときにおすすめしたいのが、弁護士等の専門家への相談です。

専門家には普通の人では持ちえない、多くの知識を駆使した交渉が可能ですし、滞納するしかない財政難を改善する対処法の指南を受けることもできます。

滞納が長引くと差し押さえされるもの

住民税を滞納し、督促状も催告書も差し押さえ予告書もすべて無視すると、最終的には公的差し押さえが実行されます。

公的差し押さえは、民間金融機関の差し押さえのように、裁判所に認可が必要ありません。

よって、差押予告書に記載された納付期限までに、滞納分を完納しなければ、その翌日に差し押さえが実行されても不式ではないのです。

そこで気になってくるのが、差し押さえとなる対象財産でしょう。

ここではどのような財産が差し押さえの対象になるのかを説明します。

差し押さえられるものと差し押さえ方法の例

住民税の対応による差し押さえ処分が実行される際、その差し押さえの対象となるのは、下記の動産、不動産です。

|

|

基本的に財差押えでは、まず給与が差し押さえられることになり、給与差押えが不可能な場合、他の財産が差し押さえされることになります。

それでは各差し押さえ対象が、どのように差し押さえられるのかを見ていくことにしましょう。

| 差し押さえ対象 | 差し押さえる方法の一例 (自治体によって異なる) |

|---|---|

| 給与 | 給与差し押さえが決定すると、市区町村役場が滞納者の勤務先に直接交渉し、給与から直接住民税を返還することになるケースが多い。 そのため、滞納者は、給与から住民税の返済分を差し引いた残額だけを受け取ることになる。 |

| 預貯金 | 口座差し押さえが決定すると、一旦、口座が凍結されることが多い。 滞納者が直接市区町村役場に出向き、住民税の納付へ向けた進展が見られれば、凍結が解除されることもある。 |

| 自動車 | 車の差し押さえが決定すると、官公庁の競売にかけられることもある。 |

| 不動産 | 不動産の差し押さえが決定すると、官公庁の競売にかけられることが多い。 |

| 生命保険 | 生命保険の差し押さえが決定すると、解約返戻金によって住民税の滞納分を支払うように請求される。 |

差し押さえ同意すると給料の1/4以上が対象となる

差し押さえといっても、全額が差し押さえられるわけではありません。

その範囲は給与の4分の1とされ、残り4分の3は差し押さえ禁止範囲とされているのです。

しかし、給与には個人差異があるため、この4分の1の差し押さえをものともしない人もいれば、逆にこの差し押さえで生活が困窮してしまう人もいますよね。

よって、このような不合理な状況を打破するために、差し押さえ可能な額は、国税徴収法に基づく法的額計算によって算出されています。

1つの目安としては給与の4分の1が差し押さえられる額になりますが、給与によってはその対象外となる可能性があることは覚えておきましょう。

差し押さえの解除と分割

差し押さえで生活が著しく困窮する場合は、差し押さえを解除してもらえる可能性があります。(「国税徴収法第153条」と「地方税法第15条の7」に、滞納処分の停止の要件が挙げられています。)

ただし交渉が難航することが予測されるので、差し押さえの解除を求める場合は、弁護士等の専門家の力を借りた方が無難でしょう。費用は掛かりますが、解除される可能性は高くなってきます。

差し押さえの解除を請求するためには、今後、どのようなプランで住民税の滞納分を支払って行くかを説明しなくてはなりません。

場合によっては分割も認められます。

年金や児童手当は差し押さえ対象になるか?

年金や児童手当は、民事執行法における、一般の差押禁止財産には指定されていませんが、生活保護や生活困窮のために行われる行政からの扶助は、下記のように個別法で差し押さえが禁止されています。

- 年金、厚生年金:国民年金法24条,厚生年金保険法41条(税金徴収の場合等は除く)

- 児童手当:児童手当法15条

よって、住民税の滞納による差し押さえでは、年金や厚生年金は対象となりますが、児童手当を差し押さえは違法となります。

ですが差し押さえできる年金にしても、先に説明した給与のように、差し押さえ可能範囲が決められており、全額を差し押さえすることはできません。

規定に則さない差し押さえが行われた場合は、速やかに納税課に出向き、口座差し押さえの解除を請求しましょう。

年金の受取方法に注意

年金や児童年金で気を付けてもらいたいのが、受け取り方法です。

住民税の差し押さえ対象の1つに預金口座が挙げられます。

年金や児童手当の受け取りは、口座振込が一般的ですが、年金や児童手当は口座に入金された時点で、預金債権に性質を変えます。

この時点で差押禁止対象であった、年金や児童手当が差し押さえできることになってしまうのです。

実際に口座に振り込まれた年金や児童手当を、預貯金とみなし、差し押さえを行っている自治体は存在します。

面倒なことにならないためにも、弁護士等への依頼をして、早めに手を打っておくことをおすすめします。

住民税滞納には時効があるか?

税金の支払いにも時効は存在します。

基本的には5年で時効が成立しますが、督促状が送付される度に時効までのカウントがリセットされるので、役場が督促状を送り続ける限り、時効が成立することはあり得ません。

また、差し押さえを実施している間は「時効中断期間」としてカウントされるた、差し押さえが長引けば長引くほど、時効成立までの期間も長引くことになります。

つまり、住民税滞納に時効はあるけれども、実際には時効によって支払い義務が消滅することはほぼあり得ないと言えるでしょう。

時効を期待している人もいるでしょうが、まずあり得ないと認識しておいてください。

滞納金の利息は?

これは住民税だけの話ではありませんが、税金を滞納すると、完納までの延滞期間に応じた延滞金が発生します。

この延滞金を算出する際に使用される延滞利率は、年々低くなってきているとはいえ、完納が長引けば長引くほど、発生する延滞金は大きくなるので注意が必要です。

特に滞納額が大きい場合は、延滞金も高額になるので、延滞金だけで数十万円単位となるケースも珍しくありません。

ここでは、その徴収金がどのような計算方法によって算出されるのかを説明します。

住民税延滞金の利率(年間)

住民税の延滞金利率は年率計算となり、下記のように滞納期間によって、適用される延滞利率が違ってきます。

| 住民税発生の対象期間 | 納付期限の翌日~1ヶ月間 | 納付期限1ヶ月後以降 |

|---|---|---|

| 平成26年1月1日~12月31日 | 2.9% | 9.2% |

| 平成27年1月1日~12月31日 | 2.8% | 9.1% |

| 平成28年1月1日~12月31日 | 2.8% | 9.1% |

| 平成29年1月1日~12月31日 | 2.7% | 9.0% |

先に話した通り、延滞利率は年々減少傾向にありますが、滞納期間が1ヵ月を超えると、一気に利率がアップされています。

1ヵ月以内なら大目に見るが、それを超えれば、許しませんよといったところですね。

最初の支払い日(6月30日)を過ぎた日(7月1日)から、住民税滞納金に延滞金が加算されますが、その延滞金は下記の計算式によって求められます。

延滞金=住民税滞納額×延滞利率÷365日×延滞日数(*100円未満は切り捨て)

例えば、平成28年度分の住民税30万円を滞納し、平成29年9月30日に全額支払ったとしましょう。

その場合の利息は下記の通りです。

300,000円×2.7%÷365×31+300,000円×9.0%÷365×61=5,200円

この利息に元金の30万円を合わせた支払いとなるので、延滞金を含めた支払総額は305,200円となります。

尚、住民税の納期が過ぎてから、督促状が送付されるまでの期間に住民税を支払った場合は、後日、延滞金納付書が郵送されて追徴されます。

この支払いも忘れないようにしましょう。

住民税を滞納した状態で引っ越しは可能か?

引っ越ししたら、滞納していた住民税から逃れられるかも・・・。

こんな甘い考えの人はいませんか?

結論から言えば、引っ越しても、滞納した住民税の支払いから逃れることはできません。

住所変更時には、役所に下記いずれかの届け出が必要になります。

- 転居届:同じ自治体の管轄内への引っ越し時

- 転出届:他の自治体の管轄内への引っ越し時

転居届ならば住民税の滞納情報は今まで通りです。

ならば、他の自治体ならと期待してしまうところですが、この場合には住民票を移動する必要があるので、前自治体も筆耕し先住所を確認することができ、継続して住民税の督促が行われます。

つまり、住民税を滞納したまま引っ越すことは可能ですが、住民税の滞納分の支払いからは、逃れることができないようになっているというわけですね。

それでは海外移住ならどうなるのでしょうか?

ここではその気になる、住人税を滞納したままで海外移住した際、滞納した住民税がどうなるのかについて説明していきます。

■マイナンバーで滞納がバレる?住民税・保険料・年金、奨学金は?

住民税滞納したまま海外移住は可能か?

先ほどの国内転居と同様に、住民税の滞納があっても、海外移住は可能です。

海外移住したとしても、住民票がある限り住民税は発生します。

出国期間が1年以上となる場合は、日本に住所を持っていないと判断され、課税対象とはなりませんが、下記の状況から国内に住居があると判断された場合には、出国前の自治体に住所があると判断され、課税対象となるので注意が必要です。

- 出国の期間

- 出国の目的

- 出国中の居住状況

また滞納した住民税も時効を迎えることはないでしょう。

住民税が時効を迎えるケースで一番多いのが、住所不定となり、全く督促が行えなかった場合が挙げられます。

しかし、税金滞納の場合には、相手の住所がわからない時に請求意思を到達させる「公示送達」という方法で、時効期間の中断をすることができるため、時効を成立させることを回避できるからです。

よって、海外滞在中に住民税の滞納分があると、銀行口座が凍結されたり、財産が差押えされたりすることもあります。

そうならないためにも、日本に口座や財産を残しておこうと考えているなら、かならず全額支払ってから移住するようにしてください。

また、滞納金がない場合も、次回請求分となる住民税を支払ってから、海外移住することをおすすめします。

それではその場合の納付について、注意点を説明しておくことにしましょう。

去年度分の住民税納付書が届いている場合

去年度分の住民税納付書が家に届いている場合は、期日までに残額を一括で支払いましょう。

その上で、今年の1月1日に住民票があった市区町村の役場に出かけ、海外移住のため今年度分の住民税を前納したい旨を伝え、指定された金額を支払います。

その際、日本を出発する日が分かる書類と運転免許証等の本人確認書類を持って行くようにしてください。

去年度分の住民税納付書が届いていない場合

1月~4月に海外移住をする場合やサラリーマンで住民税が天引きされている場合は、住民税納付書を受け取っていない状況となります。

この際は去年度分の住民税の支払いと、今年度分の住民税の支払いを、自分で実施しなくてはなりません。

まず、去年の1月1日に住民票があった市区町村の役場に出かけ、海外移住のため去年度分の住民税を一括で支払いたいと申し出ます。

次に、今年1月1日に住民票があった市区町村役場にも出かけ、海外移住のため今年度分の住民税を前納したい旨を伝えます。

もちろん、日本を出発する日が分かる書類と運転免許証等の本人確認書類を持って行くことも忘れないでくださいね。

住民税を滞納することで起こり得る影響

住民税の滞納で考えられるデメリットには、どのようなものがあるのかを挙げていくことにしましょう。

これらデメリットを理解してもらえば、「住民税の納付くらい、少し遅れても・・・」なんて甘い考えはなくなるかもしれませんよ。

影響するものと影響しないもの

それではまずは生活を送っていくために必要になる各種申込や、申請事項への影響について見ていくことにします。

なかには生活設計を大きく変えてしまうものも含まれるので、注意して見ていくようにしてください。

| 影響があるもの | 影響がないもの |

|---|---|

|

|

個人事業主・自営業者が融資を受ける場合には、税金の滞納は相当なデメリットになってきます。

なぜなら融資を受けるためには、決算書の提出が必須になるからです。

決算書を見れば、税金を滞納していることは一目瞭然です。滞納があるようでは、返済能力や信用度が疑われ、審査通過は厳しくなってくるでしょう。

また個人事業主や中小企業への事業性資金の融資は、銀行によるプロパー融資が受けられないことが大半です。

公営住宅への居住申し込みも同様です。条件のいい案件ほど、住民税の滞納が足を引っ張ることになることは覚えておきましょう。

それでは住民税の滞納がどれくらいの影響を及ぼすのか、少し掘り下げて説明していきましょう。

住宅ローンは審査通過が厳しい

住宅ローン審査では、下記のように納税を証明する書類の提示が求められます。

- 給与所得者:住民税課税決定通知書と源泉徴収票

- 自営業者:納税証明書と確定申告書

これは申込者の返済能力と信用度を計るためです。

しかも税金の滞納は、住宅ローン融資を行う金融機関にとっても、見過ごすことのできない重要な判断材料となってきます。

住民税滞納による差し押さえが実施される場合、ローンの返済よりも税金の取り立てが優先されるからです。

国税徴収法では抵当権の被担保債権よりも、租税債権の聴衆を優先されることが規定されています。

つまり、住宅ローンやカーローン等の不動産や動産を担保として融資をする場合、住民税等の税金を滞納している人に融資を実施すると、未返済による損害を担保で充当できない危険性が高くなってしまうというわけです。

そのため、住宅ローン等の担保付きのローンの審査には、納税証明書の提出が必須とされています。

住宅ローンの申し込みを検討している人は、まず過去の滞納している税金をすべて支払ってから申し込むようにしてください。

都営住宅等の公営住宅の審査通過も厳しい

都営住宅等の公営住宅の審査に申し込む場合は、審査書類として「住民税課税証明書」もしくは「非課税証明書」を提出しなくてはなりません。

これは住民税を滞納していないことが、共通の申込条件とされているからです。

それでは分納中の場合はどうでしょう。

これも完納していないと申込不可としている自違いが多いのが実情です。

中には分納制約を結べば、申込可能としている自治体もありますが、申込者数が多ければ、普通に納税している人より、確実に審査通過の条件は悪くなってくるでしょう。

申し込みできるかどうかは確認してみる必要がありますが、申込可であっても、分が悪くなることは覚えておくようにしてください。

滞納のデータが自己申告以外から漏れることはほとんどない

個人情報の管理基準は、近年では非常に厳しくなっています。

滞納者自身が納税証明書を提出して住民税を滞納していることを証明しない限りは、滞納の事実が漏れたり、滞納によって就職試験等の審査結果に影響が出たりすることはありません。

この後説明することになりますが、金融機関が加盟している指定信用情報機関へ、税金の滞納が記載されることはないので、ここから金融機関での審査に影響が出ることはないので安心してください。

ただし、滞納が長引き、納税課職員が自宅や職場に出向くようになると事情は異なります。

周囲バレとなる可能性は出てくるでしょう。

滞納しないことが最善ですが、万が一滞納した場合でも、督促状を受け取ったらすぐに滞納を解消するための行動を起こすようにしてください。

ブラックリスト(信用情報)には載らない

指定信用情報機関には、金融機関からの借金や携帯電話の分割料金等の「返済義務のあるお金」に関する取引記録が残されています。

これを個人信用情報と呼び、金融機関は審査時に必ずこの情報を開示して、取引状況に問題がないかを確認します。

そこで一番重要視されるのが返済状況です。

返済状況に度重なる遅延や延滞が見られれば、ブラックリストとして扱われ、まず審査を通過することはないでしょう。

しかし、この指定信用情報機関へ加盟しているのは金融機関だけです。

しかも、住民税などの税金は「納付義務のあるお金」であって、「返済義務のあるお金」ではありません。

よって、住民税を滞納していても、これが指定信用情報機関へ記録ことはないのです。

中には税金の滞納が記録されると勘違いしている人もいるようですが、税金の滞納が記録されることはないので、よく覚えておくようにしてください。

会社が住民税を滞納しているときは?

会社に勤めている場合は、会社が「特別徴収義務者」となり、従業員に代わって会社員の給与の中から住民税を納める義務を持ちます。

よって、余程小さな会社でなければ、自分で住民税を収めることはありません。

そこで気になってくるのが、会社が特別徴収債務者となっている場合、住民税の滞納があれば、その責任区分がどうなるのかという点です。

この場合、会社が納税義務を怠ったということになるので、再三の納税勧告に従わない場合は、会社に納付義務があるため、会社の財産が差し押さえられることになります。

個人に滞納した住民税の納付が求められることはありません。

よって、会社経由で住民税を滞納しているとしても、会社員の財産が差し押さえられるということにはないので安心してください。

しかし、会社が会社員の住民税を滞納している際には、よく理解しておいて欲しいポイントがあります。

ここではそのポイントについて説明していきます。

従業員が住宅ローンに通らないこともある!

納税義務を怠っているのが会社であっても、会社員自身が支払うべき住民税を滞納している事実には変わりありません。

よって、納税証明書を発行すると、その納税証明書には、未納期間の記録が表示されることになります。

住宅ローンをはじめとする納税証明書が必要なローン審査では、これが審査落ちとなる原因となる可能性は否めません。

会社が住民税を滞納している事実を確認したときは、なるべく早く税務署に相談することようにしましょう。

尚、一部のサイトでは「納税証明書は住民税を納めていると発行されない」と記述していますが、住民税の未納分がある場合でも、納税証明書の発行は可能です。(*以下の国税庁のサイトを参照してください)

手数料はかかりますが、証明書発行センターや役場で納税証明書を発行してもらうことができます。

早めに気づくことでローン審査に落ちる等の被害を防ぐことができるので、怪しいと思ったときは、住民税滞納の事実がないかを調べることをおすすめします。

住民税を滞納したまま会社が倒産した場合

法人は特別徴収義務者になった時点で、社員の住民税を納付する義務を負います。(従業員が他の場所からも収入を得ている場合は、その分に関する納付義務は負いません)

よって、会社員に納付請求が来ることはありません。

ですがその勤務先である会社が倒産した場合、滞納している住民税はどうなるのでしょう。

いきなり自分のところへ納付請求があったのでは、たまったものじゃありませんよね。

しかし、安心してください。

会社員の住民税を滞納したまま法人が倒産した場合は、住民税の支払い義務がある法人格が消滅したということになります。

法人が消滅すると、自治体や国は法人に滞納分の税金の支払いを請求することができなくなり、会社員個人の未納分の住民税の支払い義務も消滅することになります。(*ただし、倒産した会社以外から収入を得ていた場合は、その分の収入に対する住民税支払い義務は残ります)

勤務先が住民税未納のまま倒産した場合は、個人住民税の未納分が消滅しているかどうか、会社員各自が納税証明書を発行して確かめ、不適切な処理がされている場合は異議を申し立てるようにしましょう。

滞納した住民税の支払い方法

滞納した住民税には延滞金が発生します。

できるだけ無駄な出費を抑えるためにも、できるだけ早めの支払いを心がける必要があるでしょう。

しかし、支払い方法がわからないではどうしようもありませんよね。

そこで迅速な支払いを行ってもらうためにも、住民税を滞納してしまったときの支払い方について説明していくことにしましょう。

納付書に記された期日内に支払うときの手続き

納付書に記された期日内に支払うときは、下記の場所で納付可能です。

|

|

また納付方法も現金の他に、下記の支払い方法があります。

- ペイジー(ATMやインターネットバンキングから)

- クレジットカード

手数料は不要ですが、納付書にバーコードが印刷されていないものは、コンビニでの支払いは不可能です。

他の支払い方法で、納付するようにしてください。

納付書に記された期日を過ぎたときの手続き

納付書に記されている納付期限を過ぎてしまったときも、同じく納付書に記されている「取扱期限」以内なら金融機関の窓口で支払い手続き(手数料不要)をすることができます。

ただし、延滞した日数によって追徴金が発生しますので、後日、延滞金支払いの納付書が自宅に郵送されます。

納付書を紛失したときは?

納付書を紛失したときは、市区町村役場の納税課と各市税事務所で再発行することが可能です。(手数料不要)

役場まで出かけることが困難な場合は、電話で再発行の依頼を行い、納付書を郵送してもらうこともできます。

自己破産しても住民税の滞納はなくならない

破産法第253条では、破産をしても税金納付の義務は免除されないと定められています。

自己破産の対象となるのは免責債権として認められているものだけです。

非免責債権とされているものに関しては、免責の対象とはなりません。

つまり、自己破産をすると借金などの「返済義務のあるお金」は免除されますが、住民税等の「納付義務のあるお金」は免除されないのです。

そこで住民税を滞納したまま、自己破産した時の注意点として挙げられるのが、滞納している住民税への対応です。

現実問題として、自己破産をすると日々の生活だけでも精一杯になり、税金納付は困難なケースが少なくありません。

この場合、放っておくと公的差し押さえとなる可能性も出てきます。

そうならないためにも、必ず市区町村役場の納税課に出向き、分割納付や納付期限の延長・猶予を申し立てましょう。

住民税を支払う基準

住民税と一口に言っても、住民税は下記2つの計算方法で算出されます。

- 均等割:所得に関係なく4,000~5,000円の定額

- 所得割:所得に応じて納税額が決定する

この2つを合算したものが、住民税として請求されているのです。

所得割は年間収入が100万円以下の場合は免除されるため、フリーターやアルバイト、派遣社員等で年収が100万円以下の人は納付義務がありません。

ただし、均等割は全ての住人に対して、一定額の税金納付が課せられるため、所得の有無に関係なく、住人全員が納税義務を負うことになります。

均等割の税額は下記2つの合算となり、標準税額は5,000円です。

| 都道府県民税 | 市町村民税・特別区民税 | |

|---|---|---|

| 標準税額 | 1,500円 | 3,500円 |

個々まで説明した所得割と均等割の税額はあくまでも、標準税額となります。

自治体によって基準が異なるので、お住まいの自治体のホームページか納税課で、確認するようにして下さい。

それでは引き続き、住民税の支払い義務の是非について、押さえておいて欲しい注意点を紹介します。

知っておくと得することも多いので、しっかりと目を通すようにしてください。

住民税免除の基準

先に説明したように所得割は所得額によってはm納税の義務はありません。

しかし、住民に一律請求される均等割も、免除条件に該当すれば納税を回避することが可能です。

それでは均等割と所得割において、納税免除となる条件を見ていくことにしましょう。

下記の条件に該当する人は、住民税の所得割も均等割も納付する必要はありません。

| 均等割が免除となる人 | 合計所得金額が、市区町村で定める金額以下の人 |

|---|---|

| 所得割が免除となる人 | 合計所得金額が(控除対象配偶者+扶養親族+1)×350,000円+320,000円以下の人 |

| *控除対象配偶者や扶養親族がいない場合は350,000円以下 | |

| 均等割・所得割ともに免除となる人 | 生活保護を受給している人 |

| 障害者もしくは未成年、寡婦、寡夫のいずれかに該当し、年間所得が125万円以下(給与所得の場合は年収204万4,000円未満)の人 | |

| 合計所得金額が、市区町村で定める金額以下の人 |

上記の合計所得金額は各自治体によって異なるため、まずは確認が必要ですが、完全に住民税の支払いを免除してもらうことも可能というわけです。

該当条件を知らなかったため、免除されるものが、免除されれていなかったということのないように、しっかりと覚えておくよにしましょう。

学生や無職も住民税納付の義務がある

住民税は前年度の所得に応じて算出され、その金額が課税金額となる仕組みです。よって、学生や無職であっても、前年度に職に就いていた場合は、住民税納付の義務が発生します。

もちろん、その年収が所得割で定める基準額が下回り、なおかつ、均等割免除の合計所得金額を下回るなら、住民税の支払いが発生することはありません。

知らない間に住民税を滞納していたということにならないように、住民税免除の基準に該当しない人でも、収入がある場合は確定申告を行った方がいいでしょう。

源泉徴収された額によっては、過払い分の所得税等が還付されることもあるので、絶対におすすめですよ。

家族が住民税を滞納したときは

住民税の納税義務が課せられるのは、本人のみです。

よって、親や夫、扶養する子供などの家族が、住民税を滞納しても、世帯主等の家族内の人に支払い義務が発生することはありません。

特に生体主の場合は、家族の問題だからと、支払い義務が発生すると考えている人もいるようですが、これは大きな勘違いです。

また、住民税滞納によって差し押さえが実施される場合でも、滞納した本人以外の家族の財産は差し押さえられることもありません。

近年は振り込み詐欺等で、税金未納をだしに請求を求めてくる詐欺グループも多いので、この点は勘違いのないように、しっかりと把握しておいてください。

しかし、第三者に支払い義務のない住民税も、場合によっては、支払い義務が発生するケースがあります。

ここではどのようなケースで、本人以外に住民税の支払い義務が生じるのかを説明するので、よく理解するようにしてください。

滞納した本人以外の家族に影響が及ぶケース

家族や親族で住民税の滞納者がいる場合、まず注意してもらいたいのが、共同財産の有無です。

家などの不動産が滞納者と他の家族との共同財産になっている場合は、差し押さえの対象になることがあります。

また、差し押さえ実施の直前に、不動産や銀行口座等の名義を、滞納者から他の家族へ変更した場合も、元々の名義人の所有物として差し押さえの対象になる可能性が高いでしょう。

差し押さえする際には、事前に滞納者の財産調査が行われます。

その際に明らかに所得隠しと見られる、名義変更は差し押さえの対象とされてしまうのです。

この場合は罰則の対象となる可能性も出てきます。

上手く隠したつもりでも、大抵の場合はバレてしまうので、所得隠しは絶対にしないようにしてください。

住民税滞納中の家族が死亡したら

次に注意してもらいたいのが、住民税の滞納者が死亡した場合です。

その死亡者から相続する財産がある場合は、住民税の滞納金も「財産」として相続の対象になります。

よって、その財産を相続する場合は、滞納した住民税の支払い義務も、併せて相続することになるのです。

ただし、「相続放棄」をすれば、相続人は住民税滞納金の支払い義務を放棄することができます。

滞納金や借金等の「負の財産」が金融資産や不動産等の「正の財産」よりも大きい場合は、相続放棄を検討してみてください。

尚、相続放棄の手続きができるのは、相続の事実を知ってから3ヶ月以内と定められています。

3ヶ月を過ぎてしまうと遺産(正の財産も負の財産も含むすべての財産)の相続を承認したことになってしまうので、市区町村役場で納税証明書を発行する等の手段を講じ、なるべく早めに財産相続をするべきかを決定するようにしてください。

外国人が住民税滞納してもビザは発行してもらえる?

永住許可を持たない外国人がビザで日本国内に滞在している場合、住民税の滞納があってもビザを更新することは可能です。

しかし、ビザの期限は下記の通り短縮されてしまいます。

- 3年の場合→1年

- 1年の場合→6ヶ月等

ただし、住民税非課税証明書を取得・提出すると、ビザの期間短縮は実施されません。

収入が低いために住民税を滞納している人は、市区町村役場の納税課で非課税扱いが可能かどうか相談するようにしてください。

住民税滞納金支払いの詐欺

先ほども話しましたが、近年、自治体の職員を装った「住民税滞納金支払い詐欺」が増加しています。

自宅に訪問してきて「滞納金をATMで支払え」と言ったり、郵便で「滞納金を○月○日までに納付するように」と連絡が来るといった手口です。

当人ならば滞納しているかどうかは、簡単に判断がつきます。

しかし、家族の場合は、その判断も付きにくいことでしょう。

特に離れて暮らしている子供や孫なら、なおのことです。

そのような騙しやすい家族を対象に、住民税滞納金支払い詐欺による被害が横行しています。

ここでは詐欺かどうか見分けるポイントを紹介しますので、突然職員らしき人が来たときや不審な郵便物が来たときはチェックしてみてください。

住民税滞納金支払い詐欺を見分けるポイント

住民税滞納金支払い詐欺でよく見られる手口と、その特徴は下記の通りです。

|

また、住民税滞納金支払い詐欺に惑わされないため、注意してもらいたいポイントは下記の通りです。

|

特に子供や孫がいる人は、詐欺の対象になりやすい傾向が見られます。

住民税滞納金支払い詐欺の特徴と併せて、これらポイントも頭に入れておくようにしてください。

ふるさと納税は住民税滞納中でも行えるのか

住民税滞納中でもふるさと納税を行うことは可能です。

ただし、ふるさと納税による節税分は、翌年の住民税に反映されるので、現時点でふるさと納税をしても、すでに税額が決定している住民税額が減らされることはありません。

翌年の住民税を減らす計画を立てるのではなく、まず現在の住民税滞納問題に着手し、延滞金による損失を最小限に減らしましょう。

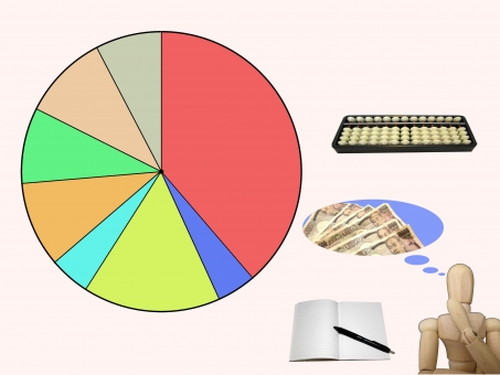

住民税の滞納率

それでは最後に、実際に住民税の滞納がどれくらいあるのかを紹介しておきます。

結論から言うと、住民税の滞納率はそれほど高くありません。

しかしながら住民税の滞納者は、完納する人の割合が少なく、長く滞納を続ける傾向が顕著に見られます。

このことを念頭に置き、「平成28年度 地方税滞納額および徴収率」から、実際の数字を見ていくことにしましょう。

住民税の滞納率

| 道府県税 | 市町村税 | |

|---|---|---|

| 住民税の所得割分の滞納率(滞納繰越率) | 1.6%(69.2%) | 1.4%(71.4%) |

| その他の地方税の平均滞納率(滞納繰越率) | 0.8%(67.3%) | 1.0%(74.1%) |

◆総務省公式サイト:「平成28年度 地方税滞納額および徴収率」

※総務省のデータでは徴収率が計算されているが、上記の表では全体から徴収率を引いた滞納率(滞納額÷調停済額×100)と滞納繰越率(滞納繰越額÷調停済額×100)で表示している。

住民税の調停済額における滞納額の割合(滞納率)は、1.4~1.6%とそこまで高い数字ではありません。

しかしながら、調停済額における翌年以降に繰り越された滞納額の割合(滞納繰越率)は、70%前後と非常に高い数字になっています。

このことから滞納する人自体は少ないけれども、一度でも滞納をする人は長期間にわたって繰り返し滞納し続けることが分かります。

滞納を続けると、延滞金が増えるだけでなく、財産の差し押さえなどのペナルティも発生します。

死亡した場合でも、滞納者の子供や配偶者等に滞納金が相続されますので、遺産放棄をしない限り滞納金は消滅しません。

「住民税を滞納してもいつかは帳消しになる」という甘い考えを持つのではなく、自分だけでなく家族のためにも積極的に納税の義務を果たしていくようにしましょう。

まとめ

今回説明してきた通り、住民税を滞納すると、最終的には公的差し押さえが実行されることになります。

時効がないわけではありませんが、時効を迎えることは事実上、不可能に近いと言えるでしょう。

しかも、実際に差し押さえが実行されなくても、滞納することで生活に支障をきたす可能性も否定できません。

となれば、被害を最小限に抑えるためにも、できるだけ早い完納を目指す必要があるでしょう。

住民税に限らず、税金の支払いからは逃げることはできません。

先延ばしにするほど、被るデメリットは大きくなってきます。

住民税を滞納している人は、これらデメリットをよく理解し、今回紹介した対処法を参考にしてもらい、早期解決するこようにしてくださいね。

タグ:借金・お金の悩み